从产业集聚到产业创新集群:浙江新材料科创和产业高地建设的思考

摘要:从产业集聚到产业创新集群转型是目前国内外竞争环境日益加剧的大背景下中国产业集群发展的第一要义。国家政策导向下的三类产业集群,本质上都是学术意义上的创新集群。浙江新材料产业居国内第一方阵, 是浙江省“315”科技创新体系建设工程和“415X”先进制造业集群建设重点培育发展的战略性新兴产业。浙江新材料科创和产业高地建设,核心内容是富有全球竞争力的新材料产业创新集群生态系统的构建和演进。从新材料创新驱动发展、集群政策顶层规划设计、集群创新生态系统完善、集群内企业梯度培育机制等方面提出了浙江新材料科创和产业高地建设的思路。

关键词:产业集聚;产业创新集群;新材料;科创高地;产业高地;浙江

中图分类号:G322.2 文献标识码:A

一、引言

浙江是新材料产业大省,新材料产业规模位居全国第四,磁性材料、氟硅新材料等细分领域产业规模领先全国。新材料是浙江省“315”科技创新体系建设工程的“3”大科创高地之一,新材料产业是浙江省“415X”先进制造业集群建设的“4”个世界级先进产业群之一,是浙江全球先进制造业基地建设的主要目标。当前,新材料产业作为浙江省重点培育发展的战略性新兴产业和八大万亿产业,产业规模持续扩大,产业集群效应逐步凸显,但也面临原创性突破缺乏、部分关键基础材料和高端产品受制于人、政产学研用高效协同的产业创新生态体系建设不足等突出问题。浙江省新材料产业发展“十四五”规划指出,“到2035年,全面建成国际一流的新材料科创高地和产业高地,成为打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性“重要窗口”的标志性成果”[1]。作为高质量发展建设的共同富裕先行和省域现代化先行示范区,把浙江新材料产业放在更加突出位置,以更高起点、更高标准建设新材料科创高地和新材料全球先进制造业基地,构建具有全球竞争力的新材料产业创新集群,使其成为浙江全面开启高水平现代化建设新征程的重大举措,对打造浙江新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性“重要窗口”具有重要现实意义。

二、文献综述

关于产业集聚的最早研究可以追溯到马歇尔关于产业区的研究[2],古典区位论和马歇尔式产业区是产业集聚理论的古典基石[3]。传统的理论认为,地方成为企业经营的场所,是由于企业在地方上集聚,可以使企业获得来源于其外部的经济效益,降低生产成本。产业集聚的形成可能基于专业化生产系统的地方化经济,也可能基于多样化生产系统的城市化经济[3]。波特于1990年在其著作《国家竞争优势》中正式提出集群的概念,从竞争优势的角度对产业集群进行了解释并据此提出由市场需求、相关产业、要素禀赋和企业竞争四个基本要素及机会和政府两个附加条件构成的钻石模型[4]。我国大部分集群研究者以波特所著《国家竞争优势》作为学习和研究的出发点。在“集群和竞争新经济学”一文中,波特阐述了在全球经济中集群区位对提高企业竞争力的作用[5]。根据波特的定义,集群是指在某一特定领域内相互联系的,在地理区位上集中的公司和机构的集合。集群是由供应商关系、共同的劳动力市场、竞争、知识溢出和学习效果的组合所驱动的,其内涵建立在地理维度、活动维度、商业环境维度等三个维度的基础上。波特的集群理论具有广泛的政治影响力,但该理论回避了技术的来源和性质、生产的社会嵌入性、权利的作用以及网络关系的复杂性等关键问题[3]。我国产业集群研究的著名学者王缉慈认为,产业集群是一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构,它们同处或相关于一个特定的产业领域,由于具有共性和互补性而联系在一起[6]。

学者们一般认为,产业集群具有规模效应、集聚效应和协同效应等基本特征。发展中国家的集群一般分为基于创新的高端集群和基于低成本的低端集群。创新集群通过产业集聚、知识外溢和集体行动,促进相关企业和支持性机构紧密互动而加速创新,在特定的技术发展方向上维系持久的国家竞争力[7]。创新集群可以从创新主体的规模、创新主体间联系的紧密程度以及创新集群的专业化程度等指标衡量[8]。胡汉辉认为[9]“产业创新集群”是“产业链”和“创新链”在特定区域上的协同性融合,是能够通过系列化的产业创新成果引领和驱动实体产业实现高质量发展,或影响未来产业发展方向的一类产业集群。“产业创新集群”是超越“生产集群”和“创新集群”的高级阶段,需要有为政府更为积极主动地和有为市场相结合[9]。

打造科创和产业高地是新时代各级政府积极顺应新一轮科技和产业变革、主动承接国家战略的重要行动,具有长远发展意义。目前国内对于科创高地的研究较为分散化,基本局限于区域或企业打造科创高地的做法或经验介绍,国内领先的北京、上海、粤港澳大湾区三大科创高地及成渝地区双城经济圈等战略支点探讨的较多,学术性的视角研究科创高地内涵的文献较少。科创高地的显著标志是创新资源和创新型产业的高端集聚和引领,核心特征是具有先进的创新理念、原创思想和良好的创新创业文化[10]。林思达等通过对浙江省等地的案例分析,认为有效的科学伦理治理能够规避科创高地中新兴科技潜在的负面影响[11]。

三、从产业集聚到创新集群,产业集群发展的第一要义

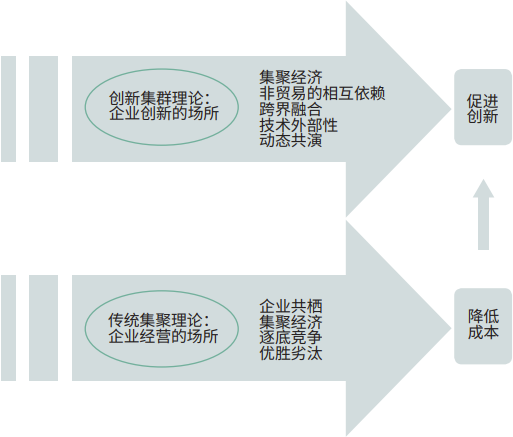

在全球化时代,创新无处不在,但创新的空间并非均衡如一[3]。发达国家的集群企业往往在产品创新和设计中起决定作用,是全球经济的领导者。价值链最早由波特提出,反映企业内部各种经济活动之间相互关联的结构[12]。全球价值链的概念是在20世纪90年代由美国学者格里菲在研究发展中国家产业升级时提出[13],全球化并没有使生产活动和创业活动的空间分布趋于均衡,占据全球价值链核心环节的高端集群直接或间接地控制着位于独断环节的产业集群,如何构建具有全球竞争力的创新集群,是当前形势下面对的新挑战。如图1所示,从传统的产业集聚到当代的产业创新集群,集聚理论内涵的变化反映了当前全球竞争日益加剧的大背景下发展中国家产业集群转型升级的必然。

图 1 创新集群理论和传统集聚理论示意图

促进产业创新是集群发展的第一要义,是新时期产业集群式发展的内在要求。低端的产业生产集群是依赖型的集聚陷阱,对提高企业创新能力非常有限[7]。在理论和现实产业实践中,存在着把创新集群等同于高技术企业集聚区、把创新集群等同于产业集聚或者是特色产业部门的地区集聚、认为传统产业不能成为创新集群以及单纯以公式来辨别创新集群等认识上的误区,阻碍了创新集群优势的发挥[14]。发展集群最重要的是要发展有创新要义的创新集群,在产业创新集群的演化过程中,“产业链”和“创新链”的协同性融合以及政府作用和市场机制的相辅相成是其明显特征[9]。培育创新集群最主要的是促进产业联系和相关行为主体合作。

四、国家政策导向下的产业创新集群培育

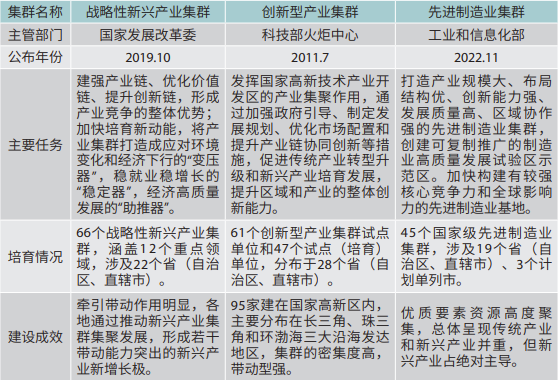

基于组织管理机构的职能定位和权限归属,国家层面的产业集群培育主要包括三类:国家发展改革委组织培育的战略性新兴产业集群、科技部组织培育的创新型产业集群及工业和信息化部组织培育的先进制造业集群,三类产业集群培育情况如表1所示。

表 1 三类产业集群的分类及基本特征

国家发展改革委培育的战略性新兴产业集群,以国家或地区战略规划中确定的具有战略意义的新兴产业为核心,注重技术创新和研发,集群内外部知识传导性和网络化协同效应强,在国际市场上具有一定的竞争力和品牌效应;科技部培育的创新型产业集群,立足新兴产业,集群内的企业在研发、生产和应用方面具有较高的技术含量,依靠创新来推动产业的发展。知识产出和溢出效应明显,具有完整的产业链结构、灵活的创新组织网络体系和成熟运转的产业创新氛围和创新机制;工业和信息化部培育的先进制造业集群,以技术创新为核心驱动力,形成链主企业引领带动、上下游专精特新中小企业紧密配合的制造业垂直分工体系,地理集聚优势加上规模效应、资源集聚效应和紧密高效的网络协助,有利于企业之间的合作与交流,实现产业链上下游协同发展。

可以看出,国家部委主导培育的三类产业集群,核心驱动力都是技术创新,集群政策都强调创新服务和政产学研用协同合作,其内涵大同小异,本质上都是学术意义上的产业创新集群。目的是聚焦构建现代产业发展新体系的战略目标,通过实施产业集群培育工程,强化产业链与创新链“双链”融合,构建产业集群创新生态,有效发挥产业集群的规模效应、集聚效应、协同效应,提升产业创新能力和国际竞争力。

五、新材料科创产业特征及浙江新材料产业发展状况

5.1 新材料科创和产业特征

新材料也称为先进材料,种类众多、应用广泛,目前国际上尚未有统一分类标准。从政策指导看,《国家“十三五”规划纲要》《中国制造2025》《新材料产业发展指南》等文件将新材料分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三大类[15]。三大类新材料在科创和产业发展中所面临的挑战因其属性的不同而有所区别。先进基础材料是推动基础工业升级的重要部分,中国部分基础材料产量已达到或接近全球前列,但存在低端产能过剩、产品同质化竞争严重等问题;关键战略材料保障国家重大工程和战略性新兴产业需求,中国部分关键材料具备一定的优势,但同时面临着创新速度慢、发达国际挤压的困境;前沿新材料具有先导性和颠覆性等技术特征,面临着错失技术机会窗口期等风险。整体来看,我国新材料已在不少细分领域取得了值得关注的突破和创新,但也存在起步晚、技术基础薄弱、引领动力不足、产品性能稳定性等诸多劣势[16]。

新材料产业处于产业链的上游环节,从新材料研发和创新特征看,新技术变革加速新材料研发应用进程、国际市场垄断日益加剧、产业发展概念期和导入期的关键作用等趋势特征明显。从新材料产业的特征来看,第一,新材料产业本身发展需要相关产业的强力支撑,作为战略性新兴产业和高新技术产业,研发和生产过程需要大量高精尖设备和技术支持 ;第二,产业链处于上游或中上游位置,其产品主要是半成品或原材料,不直接面向终端用户,容易受到下游应用场景的制约,研发总体上呈现前期投资大、中间环节多、转化周期长等特点 ;第三,作为后发国家,国内新材料在技术研发和生产能力上与国外巨头存在差距,同时国内新材料市场的需求规模相对较小,企业面临市场规模不足、竞争激烈等问题,国产替代受到制约。

近些年我国新材料产业集群渐成规模,产业集聚效应逐步凸显,空间布局日益优化,总体上呈现“东部沿海聚集,中部、西部、东北地区特色发展”的空间区域特征。新材料产业上下游环节多、周期长,技术复杂性高、对政策的依赖性强,对科创高地和全球先进制造业基地建设提出了严峻挑战。国内新材料产业发展必须根据新材料科创和产业特征进行体制机制创新,摆脱过度依赖进口,发展上游“材料 + 装备”产业,与下游产业紧密配合,健全新材料产学研用组织机制,不断推进产业链创新链协同发展。

5.2 浙江新材料产业科创和产业发展状况

多年来,浙江省沿着“八八战略”指引的道路,全面实施新材料产业发展行动计划,新材料科创和产业发展稳步推进,新材料科创高地正在成为浙江省科技创新的“第一战略抓手”。新材料产业集群围绕先进制造业基地“双核一带一廊”总体布局和全省域性的空间分布,形成了宁波、嘉兴、绍兴、衢州等区域特色鲜明的新材料产业基地,涌现出一批国际知名、国内领先的新材料领域领军企业,磁性材料、氟硅新材料等材料全国领跑。但也存在产业链高端产品缺失、头部企业与国际巨头差距明显等突出问题。如今,浙江省正全力实施315科技创新体系建设工程,新材料是三大科创高地之一。同时正全力建设包含新材料世界级先进制造业集群在内的“415X”产业集群(4个万亿级世界级先进产业群,15个千亿级特色产业集群,若干高成长性百亿级“新星”产业群),将之作为全球先进制造业基地的关键立柱,新材料产业面临新的历史性机遇。

六、产业创新集群:浙江新材料科创和产业高地发展的方向

浙江新材料科创和产业高地建设,核心是建设具有全球领先的、富有全球竞争力的新材料产业创新集群,本质上是新材料产业集群创新生态系统的构建和演化过程。新材料科创和产业高地“全球领先”最基本的显性标志,要有较强的新材料产业集群能力和引领带动作用,具有可观的新材料产业规模。同时,需具备强大的新材料创新能力,拥有龙头企业及知名品牌,形成深度融合的“头部企业 + 中小企业”的产业链创新链生态圈。

6.1 坚持集群创新驱动发展第一动力,抢占新材料产业战略制高点

新材料是各个产业链中处在最上游、技术壁垒最高的部分,国内目前诸多“卡脖子”领域涉及新材料产业,新材料产业国际市场垄断日益加剧,必须把新材料产业研发创新放在更加突出位置,聚焦国家重大战略需求,抢占战略制高点。当前,新技术变革加速新材料研发应用进程,信息技术与新材料深度融合,新材料、信息、能源、生物等学科间交叉融合不断深化,绿色化、低碳化、智能化、安全性成为新材料发展的大趋势。应加强实施重点领域短板新材料产业化攻关,在材料与生命科学、能源和信息科学、制造科学等交叉前沿领域加强共性技术攻关,促进新材料全生命周期绿色发展、安全发展。完善新材料技术成熟度评价管理体系,动态跟踪重点新材料发展水平。抓住“一需多材”和“一材多用”两头,更加注重科技成果后端转化。

6.2 加强创新集群系统谋划,提升新材料产业集群政策协同力

发展集群要靠自下而上的内生动力,但在产业创新集群培育过程中,自上而下的政府扮演着重要角色。为加强新材料科创和产业高地建设的科学性和系统性,政府应加强顶层设计和引导,科学规划一批新材料标志性产业链和标志性产业集群,需要与制造强省、全球先进制造业基地建设目标相协调,将新材料产业创新集群发展作为高质量发展建设的共同富裕先行和省域现代化先行示范区的重要途径和工作抓手。针对新材料产业发展下游应用场景制约环境多、研发周期长、技术复杂性高、对政策的依赖性强等产业特征,需要对已有的产业集群碎片化政策进行聚焦,形成新材料专属产业集群政策。强化浙江省新材料产业发展联席会议在新材料产业发展中的重大政策研究及重大事项协调功能,推进新材料产业创新资源协同配置,解决产业链发展、项目建设、应用推广中的关键问题。

6.3 加快集群创新生态系统建设,完善新材料产业集群演化机制

近几年浙江省新材料产业规模持续扩大,产业集群效应逐步凸显,但世界级的创新型的领导企业(龙头企业/领跑企业)严重缺乏,产业创新引领作用远远没有达到,政产学研用高效协同的产业创新生态体系和生态环境亟待完善。进一步创新新材料产业集群培育模式,创建跨机构、跨区域、跨部门的集群组织。加快布局一批新材料重点领域标准体系组织,根据新材料发展阶段积极推进团体、行业、国际标准工作,明显提升浙江新材料产业在全球价值链创新链产业链的位势。健全新材料产学研用组织机制,强化应用导向,激发“研发 - 应用 - 反馈 - 再研发”内生动力,促进新材料在信息技术、生命健康等领域实现更多应用,形成新材料与“互联网+”、生命健康三大科创高地交叉融合发展。

6.4 健全集群内梯度培育机制,促进新材料专精特新小巨人企业发展

创新集群是培育专精特新企业的母体,一批中小企业向专精特新方向发展,演化成创新型企业,同时与其他相关企业形成生命共同体是产业集群创新生态的关键要素。培育产业链“链长”制,增强领军企业创新能力和竞争力。健全专精特新小巨人企业梯度培育机制,依托中小企业精细化加工生产的特点,聚焦中小企业专精特新技术的研发,培育更多细分领域“隐形冠军”,做大做强产业链。深入实施浙江“雄鹰行动”“凤凰行动”“小升规”“雏鹰行动”,引导“专精特新”中小企业成长为国内市场领先的“小巨人”企业。另一方面,加强新材料集群内要素和信息的互联互通,打造更加具有全局性、更灵活的产业链供应链,延伸完善产业链条,壮大集群规模。

作者简介 :

刘洪民,浙江科技学院经济与管理学院教授,博士,硕士生导师, 研究方向为创新与战略管理。

项目资助 :

浙江省软科学研究计划重点项目“双链融合视阈下浙江省新材料科 创高地支撑全球先进制造业基地建设的对策研究”(2023C25037)。

参考文献

[1] 浙 江 省 新 材 料 产 业 发 展“ 十 四 五 ” 规 划 [EB/OL].[2021-6-1].https://jxt.zj.gov.cn/art/2021/6/1/art_1562871_58926648. html.

[2] 柳卸林 . 创新生态系统 :理论、战略与实践 [M]. 北京 :知识产权 出版社,2022.

[3] 王辑慈 . 创新的空间:产业集群与区域发展 [M]. 北京:科学出版社, 2019.

[4] Porte M E.Clusters and the New Economics of Competition[J]. Harvard Business Review, 1998, 76(6):77-90.

[5] Porte M E.The Competitive Advantages of Nations[M].New York:The Free Press, 1990.

[6] 王缉慈 , 王敬甯 . 中国产业集群研究中的概念性问题 [J]. 世界地理 研究 , 2007(04):89-97.

[7] 王 缉 慈 . 产 业 集 群 的 创 新 之 道 [J]. 中 国 工 业 和 信 息 化 , 2019(08):24-31.

[8] 宓泽锋 , 周灿 , 尚勇敏等 . 本地知识基础对新兴产业创新集群 形成的影响——以中国燃料电池产业为例 [J]. 地理研究 , 2020, 39(07):1478-1489.

[9] 胡汉辉 , 沈群红 , 胡绪华等 . 产业创新集群的特征及意义 [J]. 东南 大学学报 ( 哲学社会科学版 ), 2022, 24(05):34-44+146.

[10] 丁明磊 , 王革 . 中国的全球科创中心建设 :战略与路径 [J]. 人民论 坛 • 学术前沿 , 2020(06):32-37+53.

[11] 林思达 , 姜慧 , 张皓等 . 共同富裕示范区科创高地建设 关键共性科 技伦理风险研判及治理——基于文献综述与案例分析 [J]. 科技管 理研究 , 2022, 42(14):229-234.

[12] Porte M E.Competitive Strategy[M].New York:The Free Press,1980.

[13] Garofoli G.New Firm Formation and Regional Development:The Italian Case[J].Regional Studies,1994,28(4):381-393.

[14] 何彬 . 我国创新集群培育的认识误区及推进策略 [J]. 内蒙古社会 科学 ,2022,43(02):104-109.

[15] 王昶 , 周思源 , 耿红军 . 中国新材料创新突破的路径及政策保障 [J]. 科技导报 ,2022,40(11):24-32.

[16] 彭青龙 . 新材料技术与“无人区”创新——访谈中国工程院院士丁 文江 [J]. 上海交通大学学报 ( 哲学社会科学版 ),2022,30(03):1-10.

|

版权:《高科技与产业化》编辑部版权所有 京ICP备12041800号 地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100080 联系电话:(010)82626611-6618 传真:(010)82627674 联系邮箱:hitech@mail.las.ac.cn |