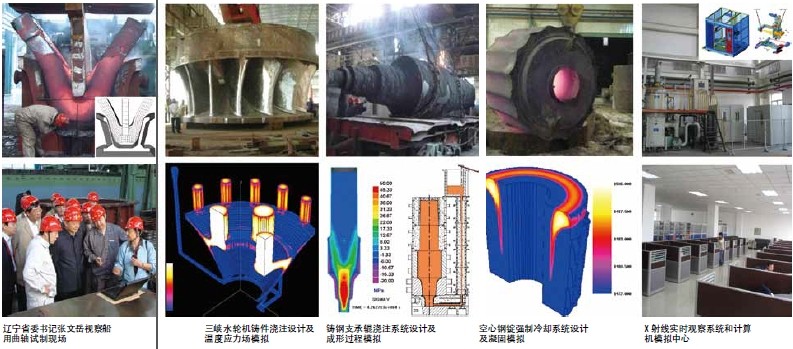

材料加工模拟研究部致力于采用计算机模拟技术与实验研究相结合的方法,对铸造、锻造、轧制、焊接及热处理等金属材料热加工过程进行模拟,计算温度场、流场、应力场等各种物理场量,预测材料加工过程的各种成形缺陷、组织及性能等,优化材料加工工艺。面向国家重大工程和重大装备,发展高性能金属材料和制造技术,解决一批国家急需的关键材料和关键产品的制造技术,实现进口替代。面向传统材料,提高规模化铸锻件的合格率、材料利用率,实现节能降耗。

科研成果

研究部面向核电、水电、造船、高铁等重大装备工程,对大型铸锻件热加工技术进行系统创新,开发了以X射线实时观察、计算机模拟与中试实验相结合的可视化铸锻技术,与骨干企业密切合作,形成了多项具有自主知识产权的成果并在行业推广应用,取得了一系列重大技术突破与创新:

1.汇集产学研成果,牵头制订三峡水轮机转轮不锈钢铸件制造技术规范,突破了水轮机转轮铸件材料中的合金相对性能影响的规律和变形控制技术瓶颈,为700MW水轮机转轮不锈钢铸件国产化提供了技术支撑;

2.开发了船用曲轴、冶金轧辊等大型铸锻件关键制造技术,产生重大经济和社会效益;

3.可视化技术在量大面广铸锻件上应用,显著提高产品合格率和材料利用率,实现节能降耗。该研究集体突破了若干关键铸锻件受制于人的技术瓶颈,为我国重型装备国产化提供了有力技术支撑。近5年来在SCI收录期刊发表论文50余篇,获授权发明专利30余项,出版专著和译著各一部。研究成果获辽宁省技术发明一等奖、中国科学院杰出科技成就奖(集体奖)和中国技术市场协会金桥奖(优秀项目)。

人才队伍

课题组始建于1998年,通过“百人计划”引进李殿中研究员,成立材料制备工艺模拟研究组,2008年加入沈阳材料科学国家(联合)实验室。经过十余年的艰苦奋斗,已形成了具有50余人规模的研究部,设有凝固、形变、相变、焊接、材料工程、第一原理计算课题组。李依依院士、柯伟院士为课题组顾问,研究部现有研究员3人,副研究员和高级工程师5人,助理研究员10人,研究生近40人。

课题组在老一辈科学家的带领下,崇尚并发扬“四气”精神:·有勇气:面向国家战略需求,敢于迎接挑战,了解并承接来自企业生产一线的重大技术难题;·有骨气:敢于挑战国外最先进的技术,瞄准前沿;·有底气:善于理论联系实际,利用深入、系统的知识积累,实现技术创新,并应用于企业生产;·有人气:团结协作,刻苦攻关;与企业真诚合作,深入现场;老中青结合,老科学家模范带头,年轻一代茁壮成长,是具有凝聚力的优秀团队。

技术推广

在科技部的支持下,金属所建设了可视化铸锻国家技术转移示范机构,立足骨干企业的关键技术开发,并通过培训和举办会议等方式,辐射和引导企业应用可视化技术,取得了可喜的成果。目前该项技术已在大型铸钢支撑辊、船用曲轴、三峡水轮机组、核电压力容器、空心钢锭、高速铁路转向架等关键件的开发中发挥了显著作用。研究成果引领和支撑中国一重、中国二重、上海重型、大连重工、鞍钢重机、沈阳鼓风等多家企业突破了铸锻件制造的技术瓶颈,提高了规模化铸锻件的合格率和材料利用率,实现了节能降耗,取得了重大的经济效益和社会效益。2009-2010年转化的三峡水轮机转轮不锈钢铸件、大型钢锭、船用曲轴等产品关键制造技术新增产值约11亿元;此外,规模化铸锻件的工艺优化技术遍地开花,应用可视化铸锻技术后,中铁山桥高锰钢组合叉心轨出品合格率提高15%,工艺出品率提高5%,内蒙古北方重工和鞍钢重机的钢锭合格率分别提高3%和2%,显著提升了企业重点产品的竞争力。目前,金属所已成为各大重型企业的首选合作伙伴,为重型企业发展提供了有力的技术支撑。

|

版权:《高科技与产业化》编辑部版权所有 京ICP备12041800号 地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100080 联系电话:(010)82626611-6618 传真:(010)82627674 联系邮箱:hitech@mail.las.ac.cn |