英国促进科技成果商业化的举措

英国有全球6所顶尖高校中的4所,其基础研究水准在八国集团中仅次于美国。但是由于工程技术研究的不足,以及技术转移手段的缺乏,致使英国的技术发展水平不如日本和德国。为了从高水准的知识创造中获益,自20世纪90年代以来,英国政府采取了一系列措施促进科技成果的商业化。

英国促进科技成果商业化的举措

利用科技中介推动科技成果商业化

成立企业化运作,提供全方位服务的企业孵化器,促进大学研究成果商业化。在英国,大学、研究机构都把企业孵化器当作推动专利技术商业化的一种方式。欧盟委员会的标杆管理研究发现,80%~90%欧洲受孵化的公司在5年后仍然存活下来,而一般英国新成立的企业中大约有三分之一的小公司会在开始的三年内破产。全英国都设置了企业孵化器,已经为占中小企业总存量6%的企业的创新活动提供帮助。截止到2010年,英国大约有300家企业孵化器,直接支撑超过12000家创新企业的发展,还通过提供咨询、组织活动以及建立网络等方式间接支持了当地41000家企业。

英国孵化器运行有如下特点:一是实行独立企业化运作。董事会通常由学校、地方政府、投资商三方组成,并在社会公开招聘孵化器总经理,有很多本校教授、博士受聘。学校鼓励教师在企业孵化器内创办企业,并同意教师持有无形资产中一定份额的股权。二是资金来源多元化。英国政府对生物技术、信息工程、电子生物等领域的企业孵化器给予资金支持。2001年设立的高校创新基金、2005年英国商业、企业与法规部建立的企业孵化器发展基金都向孵化器提供资助。欧盟欧洲区域发展基金通过建立专门的大学计划,促进大学与私营企业结合,从而为成立企业孵化器提供财政支持。还有风险投资基金、地方政府设立的投资基金以及企业、商业天使(Business Angel)融资以及名人捐献基金等。英国政府还允许企业孵化器在其孵化成功的商业公司中占有少量股份,并通过这个股份取得回报。三是提供税收优惠政策,把减免的税收返还企业孵化器,以支持企业孵化器的进一步发展。四是建立完整的服务体系。1998年英国贸工部成立一个机构叫做UKBI(The United Kingdom Business Incubation),UKBI是一个领先的企业孵化网络,可以为被孵化的企业提供高质量的服务,专业技能、技巧和信息,能够帮助企业孵化。

在大学、研究机构和企业之间建立技术交流网络。以知识转移网络为例。它是2004年英国贸工部启动的技术计划中的一部分内容,由政府、工业和学术界共同出资建立,目标是通过加强知识技术向企业转移的深度、广度以及加快转移的速度,来提升英国企业的技术创新实力。知识转移网络可以给其成员带来如下好处:一是提供与其他企业和科研界交流的机会;二是获得筹资的机会。可以向英国技术战略委员会就有关合作研发、知识转移伙伴关系以及创新资助资金,风险资本等寻求资助。三是所在团体、政府及欧盟间的交流使成员国有机会影响英国内外政策的制定。截止到2008年,已经有24家知识转移网络,共有成员35000人,计划优化到15家左右。此外,英国还参与建立欧洲创新驿站网络,以促进联盟国间技术转移与技术创新。目前包括英国在内的33个国家已加入了欧洲创新驿站网络。每个创新驿站都雇用对他们服务的地区及企业的技术和经济状况非常了解的专业人员,走访企业和研究机构,识别技术需求和技术潜力、为企业和研究机构之间的合作牵线搭桥。

设立基金支持大学科技人员创业

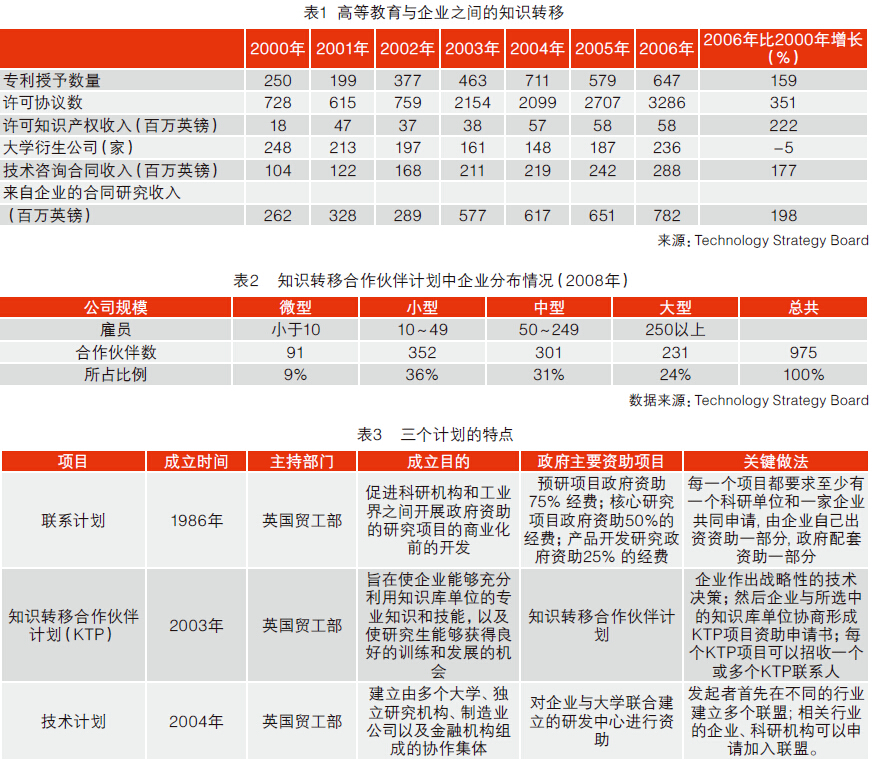

英国政府于2001年创立了“高等教育创新基金”,无偿支持大学的技术转移工作。其资金来源于英国科学技术办公室和高等教育基金委员会,该基金是大学募集资金计划中永远存在的一部份,到2010/2011年,资助强度已经从每年几千万英镑增加到每年1.5亿英镑。1999年英国政府启动了第一轮大学挑战基金,其种子资金来源于政府、大学自筹和其他基金,为从大学衍生的小企业起步提供种子基金,支持其研发活动。2009年6月,英国政府出资1.5亿英镑作为种子基金,成立英国创新投资基金,投资于具有较高增长潜力和商业基础的技术,以及数字化、生命科学、清洁技术和先进制造业在内的小企业,支持其成长。创新基金的实施加快了高等学校的知识向企业转移的速度,见表1。

资助双方共同开展商业化前技术研发

英国政府先后实施了多个旨在鼓励科技界与产业部门合作的计划,如联系计划、知识转移合作伙伴计划和技术计划,目的是鼓励企业投资于政府资助研发成果的商业化前开发。这三个计划的特点是,每个计划都是以企业的需求为中心,科研机构进行协助,政府提供部分资助,强调“产学研用”的结合,使成果在产生的源头就有明确的市场需求,以利于商业化应用。截止到2008年,知识转移合作伙伴计划共覆盖102个高等教育机构中的437个大学院系部门,及大约1000个企业(表2),在覆盖的企业中,中小型企业占76%。

给予高校科技成果处置权和收益权

1967年英国政府颁布的《发明开发法》规定,由政府资助的研发成果一律归国家所有,国家研究开发公司负责研究成果的商品化。然而由于没有发明人的参与,研发成果商业化的成功率非常低。1984年11月,英国保守党政府废除了这一规定,这就使得大学有机会获得由公共资助的研究所产生的知识产权的所有权。如果研究项目是由高等教育拨款委员会(HEFC)或研究理事会(Research Councils)资助的,则产生的知识产权属于大学。而对于其他政府资助的项目的知识产权问题,根据2001年12月由英国专利局制定的政策,政府资助的研究产生的知识产权一般应授予发明者。

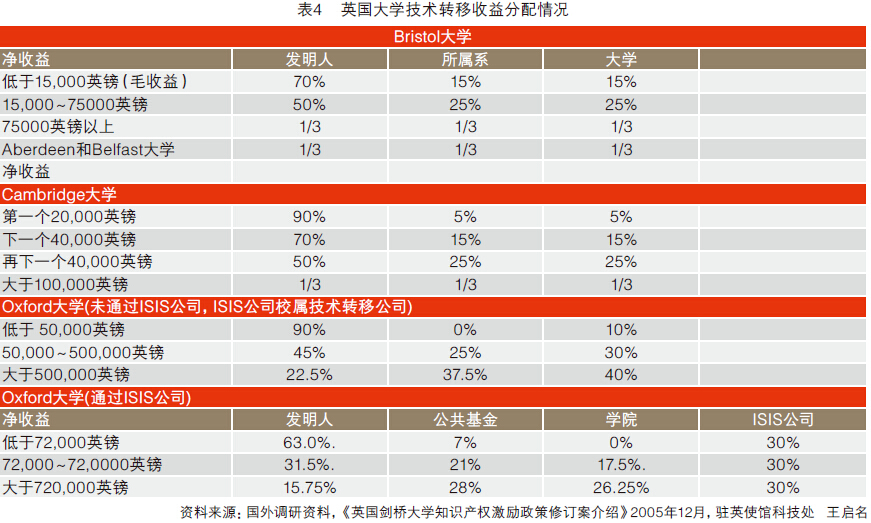

为了激励研究人员技术转移的积极性,英国大学将知识产权许可和转让得到的净收益(扣除一些费用,如专利费、知识产权管理费等)在大学、下属学院和个体发明者之间分配。随着净收益额增加,大学得到的比例相应地增加,而个人得到的比例相应地减少(见表4)。

与我国的比较及相关建议

给予科技企业孵化器运行充分的自主权

我国大部分科技企业孵化器是由高新区管委会、经济开发区管委会、地方科技管理部门以及其他政府部门和高校出资创办,因此,这些孵化器的股东多数以事业单位形式存在。虽然科技企业孵化器是以企业化的方式运行,但其重大的经营管理决策往往由孵化器的“事业部分”作出,有可能导致“市场失效”,因此,政府部门和事业单位应给予科技企业孵化器运行充分的自主权,适当转变其职能,不能仅停留在提供硬件设施、政策优惠等服务上。

加强对科技人员创业的投资

目前国家财政还没有设立孵化器专项基金来引导和补贴科技企业孵化器的发展,对孵化器的建设投资也很少。据2009年统计,在孵化器建设投资中,地方财政占45%,社会组织和企业占55%,国家财政几乎没有投资。建议建立国家级孵化器专项基金,对企业孵化器基础设施建设、公益性服务提供财政补贴;科技型中小企业创新基金也可重点向孵化器内初创企业倾斜。

加强技术经纪人队伍建设

我国技术市场的主要功能是落实技术市场财税优惠政策,同时也为科研部门与企业之间的交流提供一个平台。但在这个平台中缺乏技术经纪人。建议对在大学和研究机构中从事技术经纪人工作的群体给予一定的激励,比如在评职称时采用与研究人员不同的标准,更多地考评其推动科技成果转化的能力,以及取得的经济效益,以推动技术经纪人队伍建设,促进科技成果转化。

企业与研究机构共同开展商业化前研发

我国科技计划指南设计多由科研机构、高校等部门的专家承担,来自企业的专家参与较少,这些计划项目也多是由研究机构和大学承担。但是科研机构及高校的专家对市场需求了解并不深刻,导致研发成果不易于商业化。一些支持产业化的项目,如火炬计划、科技型中小企业创新基金等,也往往依托企业单独完成,科研院所及高校参与较少。如2011年国家火炬计划项目共立项2108项,科技型中小企业创新基金共立项6534项,其中分别有92%、94%为支持单个企业的技术创新活动,其余为支持单个科技中介机构和研究机构的技术转移和研发活动。建议产学研合作计划项目的研发需求由企业提出,企业联合大学和科研机构进行开发,科研成果最终要实现产业化。

给予科研机构成果处置权和收益权

2007年修订的《中华人民共和国科技进步法》规定,财政性资金资助形成的知识产权,除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的外,授权项目承担者依法取得。但是从2006年开始,财政部将技术类无形资产纳入国有资产管理并规定:中央级事业单位处置和使用国有资产单项或批量价值(账面原值)在800万元以下的,由财政部门授权主管部门进行审批并报财政部备案;800万元以上(含800万元)的,经主管部门审核后报财政部审批;技术转让收入在扣除科技人员的奖励资金后上缴中央国库,科技成果作价对外投资形成的股权的处置收益也要上缴中央国库。中关村国家自主创新示范区开展了科技成果处置权和收益权管理改革,将800万元以下的科技成果转让的处置权下放到成果完成单位,科技成果产生的收益原应上缴中央财政的部分按科技成果的账面原值分段按比例留归单位和上缴中央国库。

高校和研究机构认为,科技成果收益权管理政策没有兼顾他们的利益,不利于促进科技成果转化。科技成果作价入股对外投资程序繁琐,时间长,难以承受,因此,有些高校和研究机构选择以技术许可的方式转让科技成果,然后个人再以现金的方式投资入股,如果项目孵化成功,这种做法有可能使项目承担单位和国家的收益减少,因为技术许可的收益有可能小于技术作价入股的收益;有些项目承担单位还会采取拆分的办法将科技成果的评估价降低到800万元以下,以避免报财政部审批。建议国家相关部门在验收财政资助科技成果时,识别哪些成果产权属于国家,承担单位不能自行对外转化,哪些成果产权可以赋予项目承担单位,可由其自行处置,而不是按照其帐面原值大于或小于800万元作为管理权限划分的依据,收益归项目承担单位所有。

作者单位:中国科学技术发展战略研究院

|

版权:《高科技与产业化》编辑部版权所有 京ICP备12041800号 地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100080 联系电话:(010)82626611-6618 传真:(010)82627674 联系邮箱:hitech@mail.las.ac.cn |