家庭健康服务的产业化实践

健康服务的需求

人口亚健康、老龄化和慢性病是影响全民身心健康水平和生活质量的三个主要因素。据新华网报道,现代化、高节奏的生活使我国中青年群体中亚健康人群的所占比例日益增高(45%~70%);另外,标准普尔公司《2010年全球老龄化》报告中指出:“世界人口正以不可逆转的速度步入老龄化这一事实,将成为勾勒未来国民经济健康程度的决定性因素,没有其他力量能与其相比。”该报告还警告说,未来几十年内,假如国家政府未能在针对老年人口的投入在政策方面作出深度改革,持续增长的国家负债水平将超过、甚至可能两倍于国内生产总值。中国未富先老的状况尤为突出,2011年的统计表明我国60岁及以上人口已达13.26%,其中患有高血压、糖尿病以及各种心脑血管疾病等慢性病的占60%以上,同时,亚健康也是各种慢性病发生的危险因素之一。这些都直接威胁人们的生命安全,并对个人和社会带来巨大的医疗负担和财产损失。

对个体健康需求的关注和满足程度是衡量一个社会良性发展的基础指标之一,我国政府历来都十分重视人民的健康水平和医疗卫生事业的发展。然而,受经济发展阶段的限制和产业结构调整等因素的影响,我国在公众医疗卫生和健康事业方面的投入仅占GDP的5%左右。如何把有限的经费最大程度地应用到全国的卫生和健康保障事业中去,迅速提高城乡人民的健康水平,缩小医疗资源的地域差别和城乡差别,在公平的前提下提高效率就成为医疗改革亟待解决的课题。同时,作为医疗环节的有益补充,以人们日常健康保健为主要服务内容的生命健康产业方兴未艾。探索全方位、多渠道、泛在化、低成本的健康服务模式,充分利用社会主义市场经济条件下的资源配置和市场导向能力,建立和健全全民健康产业的发展,形成技术引领、市场驱动、政府指导的三位一体的发展架构,打造生命健康事业的产业化布局,提供泛在化的全民健康服务,都将成为医改工作顺利推进的积极因素。

生命健康产业的内涵

生命健康产业是指与人的身心健康有关的产业,以生命技术和生物技术为先导,以健康至上理念为指引,涵盖生命健康制造业和生命健康服务业两大板块的内容,二者互为依托,彼此促进。其中生命健康制造业主要包括生物技术产品、生物医药、医疗器械、营养保健产品、健身器械和康复设备的研发、制造和销售等;生命健康服务业主要包括医疗服务、疾病预防、健康管理、康复照护、养生保健、休闲健身等,属于多领域的产业集合,具有较强的综合性。广义地讲,凡是围绕和服务于人的生理和心理健康的服务部门均可纳入健康服务业的范畴,其最终的目的就是为全民提供低成本、泛在式的健康服务。

我们归纳了这类服务的6个基本特征(又称6P模式),即个性化(Personalized),健康服务可以按需定制;预防性(Preventive),即治“未病”,以各种健康问题的预防为主要目的;预测性(Predictive),提供对慢性病的预测能力;普适性(Pervasive),即最小时空约束下实现健康服务的全民覆盖;参与性(Participatory),即满足以服务目标为中心的互动需求;提前干预(Preemptive),即提供对目标群体进行主动健康干预的服务措施。其中普适和预防是泛在式健康服务的核心价值体现。

如何利用先进的医疗设备和技术,实现覆盖全民范围的低成本、高质量的健康服务,提高人民的健康水平是政府不可忽视的重大战略问题,也是国家自主创新长远发展战略的重要内容。针对我国未来数十年的医疗健康需求趋势,亟需突破传统的医疗思维模式,未雨绸缪,提前布局。建立以医院等专业医疗机构为主,以社区家庭实时健康互动监测为辅,通过智能化的急救机制和医院、社区、家庭和个人三级急救网络无缝链接的创新医疗健康系统,积极推动医疗服务模式由以治疗为主的集中模式,逐步过渡到以预防为主的家庭健康管理为基础的分布模式;充分利用有效的医疗资源,与现代化的各类通讯技术和移动互联技术有机结合,大力发展生命健康产业,全方位地满足国人的健康需求。

健康产业国内外发展情况

健康产业属于知识技术密集型产业,资源消耗少、成长潜力大,综合效益可观。长期以来,主要发达国家均从国家战略层面强力推动健康产业的发展。美国先后制定了“国民健康1990、2000、2010、2020”4个国家健康发展战略,2012年又发布了《国家生物经济蓝图》;欧盟先后制定了3个健康计划——“欧盟健康计划(2003-2007、2008-2013、2014-2020)”,2012年发布了《2030年生物经济发展战略》及行动计划;日本于2012年制定了“日本再生战略”,健康医疗被列为三个重点投资领域之一,健康产业已成为带动发达国家经济增长的强大动力。2010年美国、法国和德国的健康消费支出占GDP比重分别为17.9%、11.9%和11.6%,英国、日本、澳大利亚也将近10%。在以推进医疗信息共享系统的发展为宗旨的项目中,美国建立了国家健康信息网络(NHIN),并成立了健康信息技术标准专门小组(HITSP),70%的居民能够接受完善的健康信息化服务;2005年,英国国家卫生服务机构(NHS)成立“NHS连接医疗”专门机构,计划在2010年实现电子病历的目标;澳大利亚则成立了NEHTA来制定卫生信息化领域的政策法规和标准;加拿大早在2000年9月,就成立了名为Infoway的机构以推动国家以及各地区域卫生信息网的建设。2002年开始,Infoway宣布计划投资数亿美元促进医疗卫生信息系统的建设及基础架构和标准的研究,“健康管理”在欧美已逐步形成了一门学科。

亚洲各国大力发展的医疗旅游产业,也日益成为健康产业的一大特色。2011年亚洲医疗旅游市场规模为56.22亿美元,泰国、新加坡、印度、菲律宾、马来西亚、韩国等亚洲国家共接待约450万名医疗旅游游客,预计2015年将达到112.4亿美元,年均增长约18%;医疗游客数量将达到1060万人,年均增长约23%。其中,泰国、印度和新加坡将占据超过80%的市场份额。世界医疗旅游业最发达的国家是泰国,在“世界医疗旅游服务中心”战略计划的推动下,泰国医疗旅游业的收入近年来年均增长16%。新加坡致力于打造亚洲生物医药中心,现已成为周边国家高端人群医疗健康服务的首选地。

我国同样高度重视健康产业的发展。2010年卫生部发布了《“健康中国2020”战略研究报告》,提出要适应国民健康需要,转变卫生事业发展模式,从注重疾病诊疗向预防为主、防治结合转变,并制定10项与健康产业发展直接相关的行动计划。《国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》明确提出了“实施国民健康行动计划”,并大力发展健康服务业,积极促进医疗护理、慢病预防、中医养生、整形美容、先进医疗技术研发等健康服务业和相关技术的发展。如海南省于2013年2月获批设立的博鳌乐城国际医疗旅游先行区;湖南省2013年规划投资300亿元建设集医、产、教、研、养功能于一体的湖南健康产业集团;成都制定了健康产业发展专项规划,打造具有资源和要素配置能力的“健康成都”;此外还包括北京国际医疗服务区、上海国际医学园区和上海张江药谷;苏州环球国际健康产业园,以及广东省通过实施中药强省战略,打造健康医药集群产业升级示范区。

作为首批国家生物产业基地的深圳市,生物产业保持平稳较快增长,2012年实现产业规模910亿元,其中生物医药和医疗器械制造业规模约500亿元,加上营养保健产品、健康器械、康复设备等行业,全市生命健康制造业规模超过600亿元。拥有迈瑞、理邦、海王、华润三九等一大批创新能力突出的行业龙头骨干企业,在基因测序及生物信息分析、干细胞和细胞治疗、高端生物医学工程以及数字化医疗技术、云计算、物联网、超级计算能力等领域不断取得突破,为发展生命健康提供了产业基础和技术支撑。据初步统计,2012年深圳生命健康服务业规模约为80亿元,形成了良好的产业发展态势。

家庭健康服务产业示范

随着城乡居民生活水平的逐步提高,健康成为家庭最关注的热点问题。提供群众能够负担的,高质量的家庭健康管理服务,实现对慢性疾病及并发症的早期诊断与监护,不仅能够提前预防各种疾病的发生,而且可以极大降低家庭在医疗费用上的支出。

目前,中国科学院深圳先进技术研究院开发的“医点康”系统就是能分析病人数据并提供保健服务的家庭健康管理系统,已于2012年5月作为深圳市政府科技应用示范项目在深圳市莲花北小区成功上线,首期服务达到了覆盖200户的规模。莲花北小区系大型社区,小区居民3万多人。

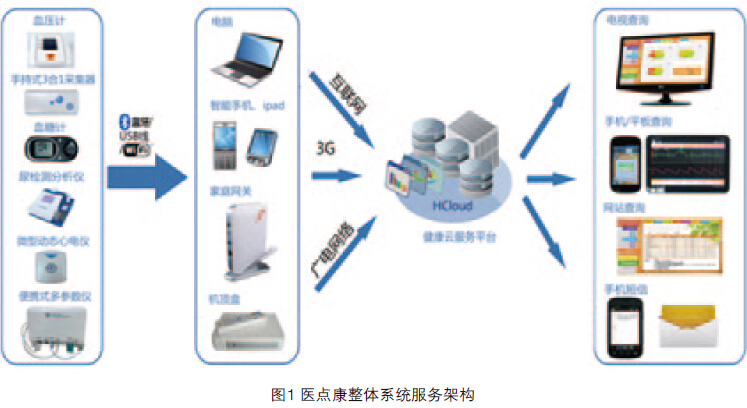

“医点康“系统以低成本健康为指导思想,在充分利用现有资源的基础上开发了以传感网络、电信网络和广电网络为载体的三网融合健康管理系统,研发出了一系列与电视机顶盒兼容的、能够测量人体多种重要生理参数(如心电、心率、血氧、呼吸、血压等基本生理参数的数值和波形)的健康配件,将测量到的人体生理参数,通过电视机顶盒的三网融合技术,传输到自主开发的健康数据云计算平台HCloud中进行存储和归档,随后由健康数据挖掘算法进行深入分析,并结合历史数据进行个人健康状况的深度挖掘,其系统架构如图1所示。

用户可以通过电视、互联网、短信等方式获知分析结果。具体技术是以Apache基金组织的开源云框架Hadoop基础上进行设计、集成和优化,可以灵活适应生理信号多模态、异构和海量的特点,开发人员在不必了解分布式底层细节的情况下,开发分布式程序。充分利用集群的高速运算和存储能力,快速、准确、及时地向病人用户提供疾病预防、监督及预警服务。“医点康”系统拥有从生理信号采集、传输、存储、处理和展现等全过程的完整自主知识产权,并积极推进国内外的相关标准制定,形成了从心电采集芯片到生命体征采集设备,到多平台终端软件及通过健康云平台HCloud进行数据分析的整体解决方案,可为个人/家庭提供全天候健康监测及保健服务,图2为典型的家庭使用场景。

该系统目前提供的主要功能包括对有家族病史的人群、肥胖、高血压以及冠心病等人群的血压变化进行实时监测和长期跟踪,以便及时调整临床用药,掌握病情变化;对糖尿病人进行血糖的实时监测,及早发现异常血糖情况,提前干预,防止病变;通过自主设备(MiniHolter)提供24小时连续心电采集和分析;检测患者的运动状态和心率和血氧的关系以及院外康复等其他需要实时监测和服务反馈的场合。

该示范应用平台利用机顶盒终端与互联网结合起来,人们能够随时随地地实现健康监护管理,同时利用健康数据挖掘平台针对个人历史健康数据进行深度的数据挖掘,提供健康状况及健康变化趋势等健康增值服务,这将推动大众化的医疗保健理念的普及。还可以进行个性化定制,在机顶盒中增加健康检测、监护、建议及提醒等功能,用户能即时了解自身健康状况,既有效地降低了医疗保健成本,又满足了人们的健康需求。由于该家庭健康管理系统的普适性,达到了良好的经济效益和社会效益,在同类服务的产业化道路上居于领先地位。

健康产业的发展愿景

改革开放30多年来,中国GDP连续多年保持了10%的高速增长。2012年,我国城镇人均可支配收入达到2.6959万元。收入水平的提高也使得人们对医疗健康产品及服务的需求从“温饱”型向“小康”型转变。2010年,我国的健康产业仅占国民生产总值的5.5%,低于许多发展中国家,健康管理的商业化应用也刚刚起步。因此,产业发展的空间巨大。在具体操作模式上,我们应该总结示范应用的有益经验,继续尝试以社区健康中心、地区医院为依托,建立从“医院→社康→家庭”的三级健康管理服务体系,提高用户对产品的信任度;并且以智慧电视iTV(云电视)、手机、平板电脑等的应用软件为契机,改变用户对传统就医形式的依赖性;同时,借助物联网和移动互联产业发展的潮流,利用多种传播和营销媒介,开创新型健康服务模式和健康产业的增长点。

当前,我国政府正在部署实施的新医改“3521工程”把信息化作为医疗机构改革的主要手段,并借此实现院内专业医疗服务与院外泛在式健康服务的无缝联合。更重要的是,信息化这种全面整体的系统行为恰恰与中国文化全面、整体、系统的认知思维相合。在产业发展上,首先,医改促进了消费升级和潜在需求的释放。更多的病患将有能力购买医疗产品,从而形成杠杆效应,将健康需求迅速放大。其次,国家将采取“低水平、广覆盖”的策略,着重加强城市社区医院和农村卫生院、卫生所等基础医疗机构的建设,构建起基础医药卫生服务网络,同时也为健康制造业和服务业开辟了市场。在这一过程中,基础医疗器械和低端普药将放量增长,相关产品销售收入快速上升,销售利润率将逐步提高。

还要特别指出的是,上世纪八十年代兴起的以“健康城市”为主要理念的城市综合建设和发展战略,随着新技术的不断成熟,日益成为全球性的国际化潮流。所谓“健康城市”是指“从城市规划、建设到管理各个方面都以人的健康为中心,保障广大市民健康生活和工作,成为人类社会发展所必需的健康人群、健康环境和健康社会有机结合的发展整体”。“健康城市”的理念将会成为人口综合素质评价和城市功能指标的重要依据。随着生命科学、生物技术、信息技术等不断取得重大突破,健康服务新模式新型态层出不穷,“健康城市”的实现再也不是镜花水月。“健康城市”的发展将反哺健康产业,是实现该产业跳跃式发展的重大机遇。

作者单位:中国科学院深圳先进技术研究院

|

版权:《高科技与产业化》编辑部版权所有 京ICP备12041800号 地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100080 联系电话:(010)82626611-6618 传真:(010)82627674 联系邮箱:hitech@mail.las.ac.cn |