毫米波干涉合成孔径雷达

合成孔径雷达SAR是20世纪50年代初提出一种微波成像技术,它能够借助平台的运动实现长孔径综合以达到对观测区域的高分辨率成像。作为一种主动遥感设备,SAR能够实现全天时、全天候、远距离对地观测。干涉合成孔径雷达InSAR是在SAR基础上发展起来的一项遥感技术。InSAR利用两部具有一定视角差的天线进行成像,并对获取的两幅复图像数据进行干涉处理得到干涉相位,经反演得到观测区域的数字高程模型。InSAR以其独特的三维信息获取能力,受到了世界各国的高度重视,目前发展出双天线、重轨、多基线在内的多种干涉工作模式,并覆盖P、L、C、X、Ku等多个波段,已在地形测绘、形变监测等相关领域取得了重要的应用成果。

与激光、红外和可见光谱段相比,毫米波段(Ka波段)的电磁波对烟尘、云雾有较强的穿透能力,毫米波SAR具有较强的全天候全天时对地观测性能;由于波长较短,与厘米波段相比,毫米波SAR更易于实现超高分辨率成像,在同样长度的交轨干涉基线下毫米波InSAR也更容易实现高精度的高程测量;毫米波对地面目标(如植被)的穿透能力远小于厘米波,因此特别适于提取观测对象的表面信息,并形成观测区域的高精度数字表面模型。基于上述特点,毫米波InSAR技术及其应用已成为近年来的研究热点。

国外研究现状

机载毫米波SAR

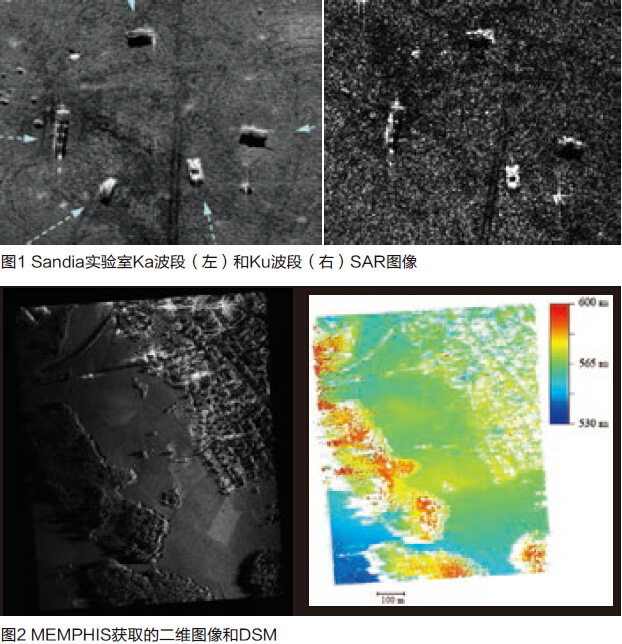

高分辨率毫米波SAR一般用于机载环境,国外在此领域开展研究工作较多的单位有美国Sandia实验室和德国FGAN研究所,已形成无人机载系列产品并投入实际应用。图1给出了Sandia实验室Ka波段和Ku波段SAR对同一场景目标的成像结果,两个波段SAR的分辨率均为0.1m,但Ka波段图像的细腻程度明显优于Ku波段。

机载毫米波InSAR

随着毫米波SAR技术水平的不断提高,毫米波InSAR的研制工作也取得了很大进展。在2008年6月的EUSAR年会上,德国人报道了他们研制的Ka波段近程多基线InSAR系统MEMPHIS及其试验结果,图2为该系统获得的二维图像和对应的DSM。该系统获取的DSM结果和激光雷达获取的结果进了比较,高程精度达到了2.26m。

毫米波InSAR易于获取观测区域的高精度DSM的特点,使其在冰川厚度探测方面得到应用。美国JPL实验室在2008年研制了机载Ka波段InSAR系统GLISTIN,并在2009年1月结合L波段的UAVSAR针对冰盖表面和冰层厚度探测进行了飞行试验,经过数据处理后,冰盖地区DSM高程测量精度在近端为0.3m,远端为3m。

星载毫米波InSAR

由于毫米波SAR天线体积小、重量轻,在同等高程精度要求下所需基线较短,因此容易实现单轨双天线干涉,可避免重轨时间去相干的问题,近两年来星载毫米波InSAR引起了西方国家的高度重视。

美国NASA为了实现在精确尺度上研究全球海洋和陆地水体的变化和循环,制定了SWOT(Surface Water Ocean Topography)计划,其核心手段是利用大幅宽的星载Ka波段InSAR系统KaRIN获取和监视陆地和海洋水体表面高度。该毫米波InSAR对水体表面的平面二维分辨率只需要达到十米量级,而高程精度则要达到厘米级。与此同时,欧空局、德宇航也将星载毫米波InSAR列入发展计划,并提出了多个星载Ka波段InSAR系统的概念设计。可以预见,在不远的将来,星载毫米波InSAR也会进入实际应用阶段。

国内研究现状

在国家多个科技计划的支持下,近年来我国的合成孔径雷达技术得到了长足的发展,已经研制装备了多种星载、机载和无人机载SAR系统,其数据产品也获得了广泛的应用。在机载InSAR方面,中国科学院电子学研究所研制的X波段双天线InSAR高程精度达到了0.5m,成功应用于西部1:10000比例尺测图。

基于在机载InSAR领域坚实的技术基础,在国家863计划的支持下,中国科学院电子学研究所在2011年研制出我国第一个机载毫米波三基线InSAR原理样机,并于2011年5月在运12飞机上完成飞行试验。图3,4,5为毫米波InSAR原理样机的装机情况和飞行试验获得的DSM。

该机载毫米波InSAR原理样机工作在Ka波段,设计三条基线以扩大不模糊高程测量范围并使用光学遥感设备稳定平台,采用毫米波开关完成不同通道射频信号的切换并使用一路接收机实现宽带信号接收,使用我国自行研制的小型位置和姿态测量系统完成成像处理和DSM反演。和德国的近程多基线毫米波InSAR和美国JPL的单基线毫米波InSAR相比,其基于中低空飞行平台的总体设计和技术实现方案具有一定的先进性。经初步飞行试验验证,在3km航高上的二维成像分辨率优于0.5m,高程测量精度优于1m。机载毫米波三基线InSAR原理样机的研制成功,标志着我国将InSAR技术拓展到毫米波段。

毫米波InSAR的应用方向

毫米波InSAR的技术特点,使星载和机载毫米波InSAR的数据都具有良好的应用前景。现阶段看来,除地形测绘外,毫米波InSAR的一个重要的应用方向就是植被高度测量。

植被(如森林)作为生物圈重要的组成部分,参与了全球碳水循环,对人类赖以生存的生态环境起着重要的作用。植被高度及其主体结构信息等关键参数的提取,对研究全球生态系统具有重要的意义,同时对生物量估计、农作物产量预测也具有重要价值,因此该技术在遥感领域受到了广泛的关注。

目前,极化干涉合成孔径雷达技术已发展成为一种比较有效的植被高度估计方法,该方法将极化和干涉技术相结合,采用适当的处理模型如RVoG、ERVoG、OVoG等,利用波长较长的P或L波段信号在穿透植被时的衰减对极化干涉系数的影响来估计地形相位中心和植被高度等信息。

加拿大Intermap公司研制的机载L波段POLInSAR实验系统TOPSAR对实际数据的处理结果显示了该方法的有效性。但是在实际使用中,由于处理模型及参数的选择和地面植被的类型有较强关系,不同类型植被的地体幅度比不同,在缺乏先验知识的情况下,植被高度的估计精度会大幅下降。经过分析,L波段POLInSAR获取的植被冠层高程精度低于获取的地面高程精度,为此可考虑引入毫米波InSAR提高对植被冠层的高程测量精度,并形成Ka/L双波段InSAR的植被高度测量方法。

上述双波段InSAR系统包括Ka波段单极化InSAR和L波段全极化干涉SAR,利用毫米波对植被冠层穿透性较差的特点,可用Ka波段InSAR获取高精度的植被冠层DSM,同时利用L波段极化干涉获取地面相位中心,进一步反演获得植被覆盖区域的数字地形模型(Digital Terrain Model,DTM),将所获取的DSM和DTM进行匹配处理后相减即可得到植被高度。

一个用于植被高度测量的机载Ka/L双波段InSAR可考虑安装在国产的运12飞机上,其L波段全极化干涉天线可以吊舱形式安装在两侧机翼上并形成8m左右的基线,其Ka波段单极化天线可以最长为1m的刚性多基线形式通过稳定平台挂接在机腹下。假定L波段单极化的高程测量精度为1.7m,Ka波段单极化的高程测量精度为0.5m,仿真分析表明,对于12~24m高的森林,Ka/L双波段InSAR的植被高度测量精度可达到树高的15%左右,并具有测量精度不依赖处理模型的特点。

作为一种新的植被高度测量方法,机载Ka/L双波段InSAR不仅具有明显的技术优势,而且具有重要的应用价值,毫米波InSAR在提高测量精度方面发挥了重要作用。

毫米波干涉合成孔径雷达是一个典型的高技术产品,相信它在不远的将来在对地观测遥感领域会获得广泛的应用。

作者单位:中国科学院电子学研究所微波成像技术重点实验室

|

版权:《高科技与产业化》编辑部版权所有 京ICP备12041800号 地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100080 联系电话:(010)82626611-6618 传真:(010)82627674 联系邮箱:hitech@mail.las.ac.cn |