王映民:移动通信技术的融合创新

从砖头一样的“大哥大”,到如今通信娱乐甚至办公一体化的智能手机其实也不过30年的历史,这期间移动通信技术从无到有,从低速到高速,从单一到复杂,发展速度令人惊叹。

2013年被称为中国的“4G元年”,4G网络的商用给移动互联网的业务创新提供了有力的支撑,ICT,TMT无不体现了电信技术正在朝着与其他信息技术融合创新的方向发展。在大众还在吐槽4G“资费高,不稳定”的时候,移动通信已经开始了下一代技术的研发。

移动通信已经大大改变了人们的生活,未来它还会给我们带来什么样的体验和惊喜?大唐电信集团总工程师、首席科学家王映民博士向《高科技与产业化》描述了移动通信技术发展的曲折与精彩。

快速演化

本刊记者:以前大家都觉得信息技术(IT)和通信技术(CT)是不同的专业方向和门类,但现在信息通信技术(ICT)技术,或者说通信、计算和存储技术的融合成为行业发展主流的趋势?

王映民:是的,在早期人们对移动通信技术的关注更多的是语音通话和短消息业务。随着通信技术不断地发展、传输速率不断地提高,数据业务及其衍生出的丰富多彩的各类应用和服务成为人们关注的重点。而传统的通信网络扮演的角色越来越像一种不可或缺的基础设施——类似于我们城市的电网、水网等基础设施——成为信息传输的一个媒介,我们大家能够感受到的更多的是在此基础设施之上的各类与生活和工作相关的应用和服务。

本刊记者:请您简单介绍一下移动通信技术的发展历史。

王映民:公众移动通信发展的历史只有三十多年,但现在已经发展到第四代了。第一代移动通信技术(1G)是上个世纪80年代开始出现规模商用的,最初的技术是基于模拟信号的发射与接收,只有语音通话服务,手机的个头也很大,但蜂窝网的应用确实是一项革命性的技术,使移动通信开始为公众服务。第二代是上90年代出现的,以GSM为代表,它不仅在网络容量、话音质量和网络安全性等方面有了重要提升,而且手机终端也更加小巧便宜,用户规模进一步扩大和普及。本世纪初出现了第三代移动通信技术(3G),它的目标就是要支持多媒体通信,比如说图片和视频。

到了第四代移动通信技术(4G)的今天,数据传输速率又进一步提高,理论上的峰值速率达到了几百兆,我们日常能感知到的传输速率也有几十兆以上,传输高清视频已不再是难事。当然,4G网络商用的初期,网络覆盖和服务还有一个逐步深化和成熟的过程,尤其是对话音服务的支持还有待进一步优化和完善。

本刊记者:为什么会有这样的问题?2G和3G的话音质量不是已经很好了吗?

王映民:这是因为4G语音与2G、3G在传输机制上是不同的。2G和3G都有电路域专门用于传输语音,而到了4G已经完全统一到了分组域传输,语音和其他的业务都以数字分组的形式在网络中传播。在4G提供服务的初期,通常首先是采用把语音业务回落到2G、3G网络提供服务的解决方案,然后再过渡到基于LTE的完整解决方案VoLTE。这样,在过渡期内,网络对于语音的服务会有一些由于网络不成熟带来的质量问题。中国移动已经在6月发表了VoLTE技术白皮书的V2版本,通过LTE的传输底层协议来支持语音通话,全面保障和提升4G的通话质量。完整的4G服务,可以提供高清语音、高清视频,提供更为丰富的业务体验。

本刊记者:现在的OTT也有语音通话的功能,质量和VoLTE相比有什么差别?

王映民:OTT语音实际就是IP电话,它与底层的传输协议没有关联。OTT语音对一些实时性要求特别高的业务不能完全保证信息的实时性和完整性,它把话音打包成一个个数据包扔到网络上,但是每个数据包是否都能及时地到达就不能保证了,所以我们说它是基于一种“尽力而为”的工作方式。但运营商提供的VoLTE业务与底层的协议是相结合的,是电信级的通话,具有较高的实时性和稳定性,而且运营商将来可以提供更高质量的话音服务,并引入全新的丰富的多媒体业务。

标准融合

本刊记者:从1G到4G,移动通信技术和标准是不断演进并且趋向统一的。

王映民:移动通信技术的标准化工作,在3G之前都是分别各做各的多个标准,从3G开始大家希望能做统一的国际标准。但是由于各方之间有各自利益的考虑,最终形成了三个3G国际标准,分别由美国、欧盟和中国主导。在后来的产业化阶段,中国三大运营商各选用了一个标准运营——中国电信用的是美国主导的CDMA2000标准,中国联通用的是欧盟主导的WCDMA标准,中国移动用的是中国主导的TD-SCDMA标准。

到了4G阶段,移动通信国际标准趋向统一,从大的标准体系来说实际商用的只有一个LTE(长期演进),LTE标准体系包括TD-LTE和FDDLTE两个标准模式。TD-LTE是由中国主导的4G标准,去年底中国发放的就是三张TD-LTE牌照,目前中国移动已经开始商业运营。近期中国FDDLTE的试验网牌照也已经发放。

本刊记者:标准化的驱动力是什么?

王映民:标准化在移动通信领域有着特别重要的意义,标准的统一和兼容是

保证全球网络互联互通的基础,也是智能终端能够跨地区、跨国家全球漫游通信的根本原因。当然,标准化背后是技术和专利的竞争,更是产品和产业的利益竞争。1G、2G时代移动通信标准被欧美主导,中国在专利使用方面付出了高昂的代价。到了3G时代,由大唐代表中国提交的TD-SCDMA标准被国际认可,成为3G国际标准之一。正是有了这个标准,中国在国际标准化组织中的话语权进一步扩大,这也为以后TD-LTE-A顺利入选4G国际标准打下了坚实的基础。从过去的标准制定历史上可以看到,3GPP是由欧洲主导的标准制定组织,中国随着技术的发展也渐渐在3GPP中拥有了越来越多的话语权。

中国在3G、4G国际标准的制定上的贡献,对于我国通信设备制造产业乃至整个民族通信产业的带动非常巨大,中国民族通信企业现在在中国的国内市场和全球的国际市场都取得了长足的进步和巨大的成功。

本刊记者:目前的情况来看,TDD和FDD争论还很多,您怎样认为?

王映民:从网络,终端的发展情况来看,这两种模式应该是兼容的。有些人认为FDD模式比TDD模式要好,有些人认为TDD模式比FDD模式有优势,但从技术上两种模式各有优劣,可以相互补益。频谱资源是通信行业最为稀缺的资源,TDD模式对于频谱的要求不像FDD模式那样需要两段成对的频段来传输,所以在频谱利用等方面TDD模式是占优势的,在未来移动网络中有更大的发展空间;FDD模式由于发展比较早,技术设备比较成熟,在产业链成熟度等方面相对较有优势。但任何技术都是在使用中才能够逐渐成熟,如果将自主创新的技术束之高阁,自然不可能得到充分的发展。

5G之花

本刊记者:在中国,4G的商用已经开始,5G的技术标准也已经开始研发。5G在技术上有什么特色?

王映民:我国去年2月正式成立了IMT-2020推进组,推进5G的研究与标准化工作。5G的研究推进工作大概分为几个步骤,首先是确定愿景和技术需求,第二是进行频谱规划,第三是开展技术研究论证,最后是标准化。

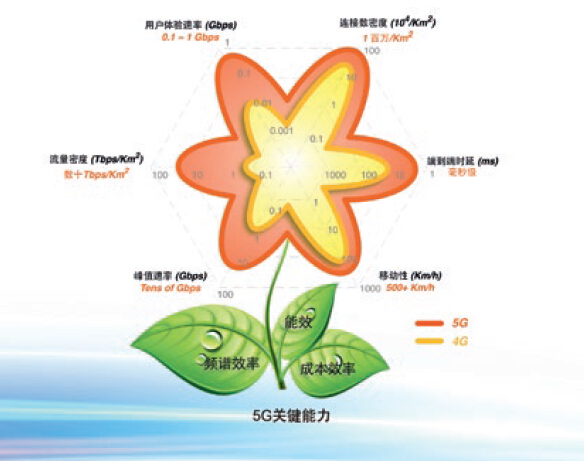

经过一年多的研究,推进组发布了《5G愿景与需求》白皮书,5G的需求基本确定下来。和前几代移动通信技术相比,5G的需求更加多元化和面向用户体验。以往技术关注的重点是数据传输速率和终端移动速率这两点,但是到了5G,我们提出了一个“5G之花”的概念,通过六个花瓣来代表5G的六个关键需求。这六个“花瓣”中,有两个速率指标,一个是峰值速率,一个是体验速率,体验速率要达到100M~1G,99%的情况下,用户都应该可以感受并使用这样的速率来上网;另外两个是密度指标,分别是流量和连接数的密度,也就是在每平方公里内可以提供多大的数据流量、有多少用户可以接入;未来除了人与人之间的通信还有物联网中物与物之间的通信,这个数量级大概是人口数量级的100倍,这样大的接入数量必然会是高密度的,因此在设计时必须要考虑。最后两个指标分别是端到端的时延和终端高速移动速率;高速移动场景下的速率主要是为了支持高铁等高速交通工具的移动通信需求,而端到端时延在物联网尤其是控制业务需要的网络中特别关键。

比如车联网,在进行查询路况和信息娱乐等业务时,端到端网络时延在秒级也可以接受,但如果是针对安全的警示和控制信息来说,秒级的时延肯定无法满足紧急避险的业务需求,必须达到毫秒级才能保证针对安全的应用。

去年底,大唐发布了《5G白皮书》,其中在介绍每一代移动通信技术的特点时指出,1G是突破性的,提供了语音服务;2G服务主要是提供语音和文字传输;到了3G是多媒体;4G则是提供移动互联网的服务;到了5G,更加强调数据、连接和用户体验。

本刊记者:无线宽带的速率有极限限制吗?

王映民:从理论上是可以计算极限速率的。有许多因素制约无线宽带的速率,比如客观的带宽限制;技术上的限制,比如多天线技术,现在LTE的天线最低的配置是两个天线,天线太多会达不到商用的环境要求;蜂窝小区越多,重复利用越多,但这个也是有极限的,小区减小会增加小区间的互相干扰,并且增加小区切换的影响;另外无线网络需要核心网络的接入,核心网络的处理速度也会影响无线宽带的速度。

本刊记者:要达到这样的目标需要什么样的技术突破?

王映民:移动通信技术的演进一直都在持续,像LTE标准的演进,2010年、2015年和2018年发布的技术标准都会不一样。当然也不排除有一些底层技术带来的重要的变化。比如4G标准里的载波聚合技术、MIMO技术等。

从目前的情况来看,5G技术发展呈现新的特点:一方面,通信技术会向底层纵深发展,与集成电路、软件技术及计算与信息处理技术更深程度的融合发展;另一方面,通信技术的发展重点将会更多的向高层转移,更多关注资源的调度、分配,组网的优化和多种网络的融合等。5G还会加入更多的人工智能和自动化的东西,以应对越来越复杂的网络。总体来说,未来的5G,会通过技术的演进和创新、异构网络的融合,来满足未来包含广泛数据和链接的各种业务的快速发展需要,提升用户体验。

本刊记者:能否举例来说明?

王映民:现在有些场景网络覆盖效果较差的地方,以后可以通过各种网络的组合提供更好的上网体验。网络覆盖的优化和网络性能的提升可以更多地依赖网络自适应的规划和优化能力来自动实现,比如,网络可以探测到用户的聚集活动情况来调配相应的资源保证服务的质量,网络还可以根据网络中用户和业务分布的历史积累的数据对相关的参数配置和资源调度进行优化,以达到更优的服务性能、更低的能量消耗和更少的成本投入。

本刊记者:现在其实很多人已经在讲互联网是“羊毛出在狗身上猪来买单”,在5G技术融合的情况下,网络运营商如何定位?

王映民:现在的运营商确实面临这样的问题。运营商过去主要是靠经营语音和短信业务,现在受到了互联网服务商的巨大冲击,正在转成流量经营模式。

除了我刚提到的5G的六个“花瓣”,其实5G还有三个“树叶”,是指三个效率:频谱效率,能量效率,成本效率。5G的流量增加100倍,1000倍,但运营商的收费不可能大量增加,甚至还会进一步下降;与此同时能量效率增加100倍乃至1000倍。所以对运营商来说,一方面需要大幅提高成本效率,另外也需要考虑改变运营模式,采用适应未来移动互联网和物联网发展的经营和盈利模式。

无论如何,互联网服务商和电信运营商的利益分配是一个需要考虑的问题。如果没有在基础设施采购和维护上的投资,不能保证基础设施的正常运营和维护,最终也会损害消费者的利益和行业的发展。从“羊毛出在羊身上”到“羊毛出在猪身上”再到“羊毛出在狗身上猪来买单”,反映了商业模式的发展变化和企业经营的颠覆性思维,这也是一个产业发展的生态问题。

|

版权:《高科技与产业化》编辑部版权所有 京ICP备12041800号 地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100080 联系电话:(010)82626611-6618 传真:(010)82627674 联系邮箱:hitech@mail.las.ac.cn |